Stadtkirche Wermelskirchen

Inhalt des Buches "Die Stadtkirche in Wermelskirchen"

Der folgende Text stammt aus dem inzwischen vergriffenen Buch "Die Stadtkirche (ehemalige St.-Bartholomäus-Kirche) in Wermelskirchen – Kunsthistorischer Abriß und hypothetische Betrachtungen" von Karl-Heinz Marpe. Es erschien im Verlag der Buchhandlung Hackenberg, Wermelskirchen.

Zwischen der mit historischen Bauwerken reich gesegneten Kölner Bucht und der kunstträchtigen Soester Börde ist das Bergische Land eine mit Bauzeugen der Vergangenheit recht stiefmütterlich bedachte Landschaft. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Das links rheinische heutige Deutschland hatte wegen seiner Zugehörigkeit zum Römischen Weltreich gegenüber den Gebieten auf der rechten Rheinseite einen Kulturvorsprung von einem halben Jahrtausend. Später übersprang die mit Christianisierung und Kultivierung einhergehende Bautätigkeit unter den Karolingern und Ottonen das unmittelbar östlich des Rheines gelegene Hügelland und schob ihre Zentren weit nach Niedersachsen und Westfalen vor. Die Zerklüftung und die durch den kargen Boden bedingte Siedlungsfeindlichkeit unserer Heimat waren ein weiterer Grund dafür, dass das Bergische Land für die Kunst noch lange „ terra incognita“ blieb. Hinzu kommt noch, dass sich in dem abseits von den großen Verkehrslinien liegenden Lande ein Herrschaftszentrum mit entsprechender kultureller und ökonomischer Anziehungs- und Ausstrahlungskraft nicht entwickeln konnte; kaum hatte die erste bergische Grafendynastie in Altenberg (924) und in Burg (1130) der Landesgeschichte ein anfangs nur sehr bescheidenes Rampenlicht entzündet, da wurde die Residenz schon 1288 von Schloß Burg nach Düsseldorf, also an die Peripherie des Territoriums, verlegt. Bis zum ausgehenden Mittelalter kannte das Land außer dem an der Schwelle zwischen der Rhein ebene und dem Bergischen Land gelegenen Kloster Altenberg keine klösterlichen Zentren. Das Land war schließlich ausgesprochen städtearm; bis zum 14. Jahrhundert gab es lediglich die kleinen Landstädtchen Wipperfürth, Lennep und Ratingen, die ihre Stadtrechte erst im Hochmittelalter erhielten. Infolge des Fehlens eines reichen Landadels und einer begüterten städtischen Bürgerschaft wurden keine namhaften Stiftungen gemacht, wie denn auch später, trotz der schon früh entstehenden bedeutenden gewerblichen Wirtschaft, der Kunst in diesem Lande keine Mäzene erwuchsen.

Diagonal durch dieses von der Baukunst verwaiste Land führte, als Verbindung zwischen der rheinischen Metropolis Köln und der von Köln nachhaltig geprägten westfälischen Kunsthauptstadt Soest schon im 9. Jahrhundert jene Straße, welcher die verkehrsordnungsbeflissene Neuzeit die Kurzbezeichnung „B 51„ gegeben hat und die als „gerade Straße“ über die Höhen bereits in mittelalterlichen Urkunden von sich reden machte. Diese Straße war die Nabelschnur, an der Allmutter Köln schließlich auch das Bergische Land zu den Künsten erweckte. Erste sichtbare Spuren dieser „Coionisation“ sind Wermelskirchen, Lennep, Beyenburg und Schwelm; sie sind in Lennep und Schwelm stark verwischt, jedoch in Beyenburg noch an der spätmittelalterlichen Kreuzherrenkirche sichtbar. In Wermelskirchen ist das Morgenrot des mittelalterlichen Bauschaffens mit dem Bau des Turmes der Stadtkirche aufgegangen. Trotz der rasanten Veränderung von Landschaft und Stadt in unserer Zeit setzt dieser Bauzeuge auch heute noch unserer Stadt im Nah- und Fernbild den beherrschenden Akzent.

Die Geschichte der Stadt Wermelskirchen ist die Geschichte der Stadtkirche. Schon der Name „Wermelskirchen“ besiegelt diese Behauptung. „Wermels-“ ist die in der Zeit des Fehlens schriftlicher Fixierung einer deutschen Hochsprache, des Analphabetentums und des Hörensagens entstandene Verbildung des Namens „Wermbold“ oder „Werimbold“, dessen Träger in Dokumenten des Kölner Gereonsstiftes aus dem 10. Jahrhundert genannt wird und den die neueste Forschung als Gründer der Vorläuferin der jetzigen Stadtkirche vermutet. Dem langgehegten Wunschdenken der alten Wermelskirchener, ein Kölner Erzbischof „Weribert“ habe im Jahre 885 hier das erste Gotteshaus errichtet, hat man nicht nur zugunsten der wissenschaftlich mehr gesicherten Version „Wermbold“ oder „Werimbold“ den Abschied gegeben, sondern auch wegen der Tatsache, dass es einen Weribert in den lückenlos vorhandenen Kölner Metropolitansregistern überhaupt nicht gibt. Vielmehr hat der Kölner Stadtchronist Gelenius während des Dreißigjährigen Krieges diesen Weribert aus dem Ärmel gezaubert, damit er dem Kölner St.-Andreas-Stift beim Kampf um seine uralten Patronatsrechte über das Kirchspiel Wermelskirchen, die dem katholischen Kloster von den reformiert gewordenen Wermelskirchenern streitig gemacht wurden, Schützenhilfe leisten und die abtrünnigen Schäflein in die Hürden Roms zurückführen sollte. Die ätiologische Zweckbehauptung des Gelenius wurde von dem Wermelskirchener Hauptlehrer Heinrichs bei der Abfassung seiner im Jahre 1892 erschienenen „Geschichte der Stadt Wermelskirchen“ übernommen und hat sich bis in unsere Tage erhalten.

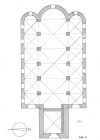

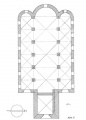

Wie die Stadt selbst, so ist der Bau der Stadtkirche ein legitimes Kind Kölns. Das Mauerwerk des Turmes stammt aus jenem zwölften Jahrhundert, in dem die Kölner Kirchenbaukunst in der Hochblüte stand. Es trägt alle die Stilelemente, die in jener Zeit in Köln entwickelt wurden und welche die ante portas stehende, von Frankreich vordringende Gotik schon in der romanischen Bauepoche vorausahnen lassen. Dieser Kölner Baustil wurde für das ganze Stromgebiet des Rheines unter dem Namen „ Rheinischer Übergangsstil“ Typen bildend (Abb. 1). Das heutige Erscheinungsbild der Stadtkirche ist eine Komposition aus drei zeitlich weit voneinander entfernten Kunstepochen. Der Turm ist in seinem Mauerwerk im wesentlichen mittelalterlich-romanisch, während sein Helm spätbarock (zweite Hälfte 18. Jahrhundert) und das Kirchenschiff ein Spätwerk des preußischen Neoklassizismus (Mitte 19. Jahrhundert) ist. Dennoch ergibt sich ein Gesamteindruck von höchster architektonischer und ästhetischer Geschlossenheit des ganzen Baukörpers. Die Stadtkirche ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie An- und Umbauten überkommenes Bauerbe respektieren, aufnehmen und sich ihm anpassen, ohne in knechtische Nachbildung zu verfallen. Ihr Turm ist der mahnend erhobene Zeigefinger, den vor allen Dingen die heutigen Architekten und Stadtplaner nicht übersehen sollten.So wurden, fast siebenhundert Jahre nach Errichtung des Turmes, am Kirchenschiff die romanischen Zierelemente des Turmes übernommen. Der durch zwei übereinandergesetzte Zwiebeln charakteristische 28 m hohe Turmhelm mit Laterne und langgezogener Spitze rafft Turm und Schiff zu einer Einheit zusammen und reißt den langgestreckten waagerechten Baukörper des Kirchenschiffs empor in die Senkrechte. So entstand eine vertikale Dominanz, die noch verstärkt wird durch die Proportionen; der Turm in seiner Gesamthöhe von 56,5 m übertrifft die Gesamtlänge der Kirche (vom Turmportal bis zur Apsis) um 18 Meter. Auf diese Weise ergibt sich ein fast gotisches Totalbild der Kirche.

Den Vorgänger der jetzigen Stadtkirche, der in alten Kölner Akten schon im zehnten Jahrhundert als „ Offizium Wermboldi“ genannt wird, können wir nur hypothetisch rekonstruieren. Er entstand an der genannten „geraden Straße“, einer der ältesten rechtsrheinischen Straßen überhaupt; auf ihr wurden im Jahre 836 die Reliquien des Heiligen Vitus von Corbie in Frankreich nach Corvey an der Weser überführt. In umgekehrter Richtung waren im siebenten bis neunten Jahrhundert auf dieser Straße westfälische „Engem“ aus dem beiderseits der Unterweser lebenden Stammesverband der Sachsen nach Westen vorgedrungen und hatten sich im Wupperviereck vor den sie vom Rhein zurückdrängenden Franken angesiedelt und die zahlreichen ,,-inghausen“-Orte gegründet. Zur gottesdienstlichen Betreuung dieser Streusiedler und zur Festigung der fränkischen Staatskirche im Vorfeld des von den Franken gerade unterworfenen sächsischen Stammesgebiet wird zur Karolingerzeit die erste Kirche an der „geraden Straße“ errichtet worden sein. Das war wahrscheinlich zunächst ein schlichtes Holzkirchlein, welches jedoch schon bald der Mittelpunkt eines großen Kirchspiels wurde, das nach Ansicht namhafter Heimatforscher ursprünglich das gesamte Wupperviereck mit Ausnahme des heutigen Elberfeld umschloss. Diese Annahme wird bestärkt durch die Tatsache, dass das mittelalterliche Amtsgericht Bornefeld zu Wermelskirchen die höhere Instanz für eine ganze Anzahl weiterer Gerichte im Wupperviereck war. Im Hochmittelalter jedoch war dieses große Kirchspiel bereits auf drei Honschaften (Dorf- , Nieder- und Oberhonschaft) zusammengeschrumpft, die 1873 zur „Stadt Wermelskirchen“ zusammengeschlossen wurden und die bis zur Eingemeindung der bis dahin selbständigen Gemeinden Dabringhausen und Dhünn am 1. Januar 1975 im großen und ganzen die Stadt ausmachten. Nach der karolingisch-ottonischen Gau- und Dekanatseinteilung war das Kirchspiel Wermelskirchen ein Teil des Dekanats und Gaues Deutz, die ihrerseits die Keimzelle für die spätere Grafschaft (dann Herzogtum) Berg waren.

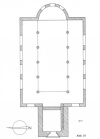

Für die überörtliche Bedeutung der Kirche über die drei Honschaften hinaus spricht aber besonders deutlich die Ausführung des Kirchenneubaus um etwa 1180 n. Chr., von dem das Mauerwerk des Turmes sowie der Taufsteintorso im Innern des Kirchenschiffs noch erhalten sind. Für ein auf nur drei Honschaften beschränktes Kirchspiel nämlich wäre der Turm unverhältnismäßig groß in seinen Ausmaßen und ungewöhnlich aufwendig in seiner architektonischen Gliederung. Überall sonst im Wupperviereck sind die Kirchtürme weitaus kleiner und schmuckloser. Auch das an unserer Kirche verwandte Baumaterial wäre für ein schlichtes Dorfkirchlein ungewöhnlich. Während zum Bau der meisten mittelalterlichen Dorfkirchen im Bergischen Land unbehauener Feldstein aus heimischen Brüchen verwandt wurde, die nahe an der Baustelle erschlossen wurden (so z. B. in Dabringhausen), fand in Wermelskirchen behauener Stein aus zum Teil weit entfernt liegenden Brüchen Verwendung. Außerdem sind verschiedene Gesteinsarten wirkungsvoll in Kontrast zueinander gebracht, z. B. für den Fundamentsockel des Turmes, für die Eckrisaliten der aufsteigenden Turmmauern sowie für Teile des Turmgewändes. Auch sind Fundamentsockel, Eckrisaliten und statisch tragende Teile mit größeren Steinen ausgeführt als die Wandfüllungen. So ist an der, der Dhünnerstraße zugewandten Nordseite des Turmes, das Gewände rings um die Schallöffnungen mit dem klassischen „Kölner Stein“ vermauert, den die historischen Gebäude in Köln von der Römer- bis zur Barockzeit aufweisen, d. h. ein hellgrauer für den Maurer handlich kantenscharf geschnittener Stein aus der Voreifel. Es ist anzunehmen, dass an dieser Stelle im Jahre 1513 die Turmwand geöffnet worden ist, als ein neues Geläute mit zwei bis 1924 geläuteten Glocken im Turm aufgehängt wurde. Ein weiteres Indiz für die Bedeutung der Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Kirche ist die große Wahrscheinlichkeit, dass das Kirchenschiff als dreischiffige Pfeilerbasilika errichtet wurde, die mit einem dreiapsidialen Abschluss die gleich große Grundfläche bedeckte wie das heutige, 1838 neu gebaute Kirchenschiff (Abb. 2).Der Kirchenneubau des ausgehenden 12. Jahrhunderts war also recht bedeutend. Wahrscheinlich war das St.-Andreasstift in Köln, in dem der Dominikanerorden eine seiner wichtigsten Niederlassungen am Niederrhein hatte und wo Albertus Magnus, einer der hervorragendsten Lehrer der Pariser Universität, gelebt hatte und nach seinem Tode beigesetzt wurde, der Auftraggeber und Bauherr. Das Andreaskloster hatte die Patronatsrechte über das Kirchspiel Wermelskirchen, d. h. auch das Recht zur Besetzung der hiesigen Pfarrstelle. Dass der Kirchenneubau des ausgehenden 12. Jahrhunderts einen Vorgänger hatte, findet seinen Ausdruck auch in der Weihe auf den Heiligen Bartholomäus als Kirchenpatron. Die Weihe einer Kirche auf den Namen eines Jesujüngers war besonders im fränki chen Herrschaftsbereich in der Zeit der merowingischen und karolingischen Dynastien üblich.

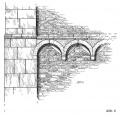

Am Turm unserer Stadtkirche sind die gleichen Stil- und Zierelemente vorhanden wie an der Mutterkirche St. Andreas zu Köln, welche nur wenige Jahre vor der Wermelskirchener Tochter vollendet worden war. Diese Zierformen waren schon ein Jahrhundert früher an den Kölner Kirchen St. Maria im Kapitol, St. Gereon und St. Aposteln entwickelt worden und hatten an der Kirche Groß St. Martin ihren künstlerischen Höhepunkt erreicht; sie bestehen in der symmetrischen Geschossgliederung der Türme, in Blendarkaden, Lisenen, Plattenfries und Säulengalerie. Der Turm der Stadtkirche ist mit diesem Zierrat wie mit einer transparenten Haut überzogen, welche das Klobige und Mauerhafte der romanischen Baumasse auflöst und durchlüftet. Diese typisch rheinische Aufmachung des Wermelskirchener Kirchturms macht ihn zu einem östlichen Vorposten der großen Kölner Bauschule; sie wäre im benachbarten Westfalen eine Sünde wider den dort herrschenden, aller „Tarnung“ der Mauerschwere abholden Baugeist gewesen.

Aber nicht nur Kölns Strahlen leuchten am Turm der Stadtkirche, sondern in der Gliederung des Turmmauerwerks wird auch das große Licht der Stauferzeit reflektiert, die Europa mit Hunderten von ähnlich geschmückten Kirchen, Domen, Kastellen und Kaiserpfalzen den Gütestempel einer wahrhaft imperialen Baugesinnung aufprägte. So darf denn unsere Stadtkirche zahlreiche Kirchen in Sizilien, Apulien, in der Toskana, der Lombardei, Österreich und Schwaben und im ganzen Rhein- und Maasland zu ihren Artverwandten zählen (Abb. 3).Die Turm und Fassaden umspannenden Säulengalerien der Kölner Kirchen sind an unserem Kirchturm freilich nur rudimentär vorhanden in Gestalt der die vier Turmwände im Obergeschoss durchbrechenden je zwei doppelbögigen Schalllöcher (Biforien). Die unter jeder Doppelarkade in der Turmmauer vertieft ausgesparten Rechtecke haben offensichtlich den Kölner Plattenfries zum Vorbild, der z. B. in St. Aposteln und Groß St. Martin die waagerecht dem Mauerwerk eingeblendeten Säulengalerien unterstreicht. Allerdings sind im Gegensatz zu Köln die Plattenfriese in Wermelskirchen nicht mit Basaltplatten ausgelegt.

Trotz der feinen Gliederung des Turmmauerwerks schon in der Sockelzone öffnet sich das Mauerwerk erst in der luftigen Höhe von 25 m zu den echten Mauerdurchbrüchen der Schalllöcher. Die an Schießscharten erinnernden schmalen Spalte in der unteren Turmzone dienen lediglich der Lichtspende für die inneren Turmtreppen und die über der Turmeingangshalle liegende ehemalige dem Heiligen Michael geweihte Kapelle. So trägt denn der Kirchturm auch eine wehrhafte Note, die um so stärker gewirkt haben mag, als der Turm noch seine ursprüngliche vierseitige flache Pyramidenhaube trug (bis 1758) und um etwa 20 m niedriger war als heute, siehe Abb. 2.

Das Turmportal war ursprünglich der einzige Zugang zur Kirche. In seiner schlichten, großlinigen Gestalt und würdigen Proportion innerhalb der sich in die Turmwand hinein verjüngenden mehrfachen Leibungen trägt es unverkennbar staufische Züge. Es wird von einem aus der Turmwand vorgezogenen breiten Sims deutlich aus der Turmfassade hervorgezogen und erhöht gemeinsam mit den nach Innen sich verjüngenden Leibungen, die fast schon gotische Sog- und Trichterwirkung des Portals. Es erinnert an die antiken Triumphbögen der Römerzeit und ist damit ein echtes Zeugnis der staufischen Epoche, in der ja besonders in den Herzlanden des Stauferreiches, in Süditalien, die Triumphbögen noch in großer Zahl aufrecht standen, wie denn auch der größte Stauferkaiser Friedrich II. solche Triumphbögen als Zeichen seiner imperialen Macht errichten ließ (Capua und Casteldelmonte) (Abb. 4 und 5). Die nördliche und die südliche Wand des unteren Turmgeschosses zeigen eine architektonische Merkwürdigkeit auf: Die Rundbogen der Lisenenfriese sind unterlegt mit giebelartig gegeneinander gestellten flachen Steinen meist rötlicher Färbung. Dieses Motiv ist im Rheinland sonst unbekannt. Es tritt jedoch auf im südlichen England, wo einige aus dem 9. Jahrhundert stammende Kirchen an der äußeren Turmwand balkenartige, der äußeren Turmwand leicht vorgelegte Flachpfeiler zeigen, welche gegen die waagerecht gemauerten Geschosssimse zu beiden Seiten mit ebensolchen „ Balken“ im Winkel von 45 Grad abgestützt sind (z. B. Pfarrkirche von Earls Barton). Hier wird ganz offen sichtlich im Steinbau ein in der Holzbauweise statisch bedingtes Motiv (Stützung der aufrecht stehenden Balken) als Schmuck übernommen. Möglicherweise hat der Architekt unseres Stadtkirchenturms Ende des 12. Jahrhunderts dieses statische Baumotiv der dem Neubau weichenden älteren Holzkirche entnommen. Dass auch auf deutschem Boden in jener Zeit im Steinbau dieses statische Element des älteren Holzbaus als reines Schmuckelement wiederkehrt, beweist am großartigsten die berühmte, aus der Karolingerzeit stammende Fassade der Torhalle des alten Reichsklosters Lorsch bei Worms, welche die gleichen Zierelemente wie die altsächsischen Kirchtürme in Südengland zeigt, nämlich eine gegen den ihr aufliegenden Architravbalken im Winkel von 45 Grad abgestützte Pfostengalerie; ein früher Vorläufer der späteren rundbogig bekrönten steinernen Säulengalerie (Abb. 6 und 7).So steht Wermelskirchen stilgeschichtlich in einem interessanten Zusammenhang mit viel früheren karolingischen Vorbildern. Leider schweigt sich unser Architekt über seine Intentionen aus; er blieb anonym, ein wirklicher Künstler - ein beschämendes Vorbild für manche neuzeitliche Epigonen, die mit jedem noch so mediokren Bauwerk ihren Namen zu verewigen meinen.

Der Turm der Stadtkirche steht auf quadratischem Grundriss; das wird in dem kurzen Rechteck, über dem das Kreuzgratgewölbe der Eingangshalle des Turms errichtet wird, nicht recht deutlich, weil die Süd- und die Nordwand des Turmes dicker sind als die West- und Ostwand (die Südwand hat die Treppenstiege zum ersten Turmgeschoss in ihrem Innern), siehe Abb. 9 lind 10. Die rippenlosen Grate des Gewölbes sind ein weiterer Anhaltspunkt für die vermutete Bauzeit Ende des 12. Jahrhunderts. Auch der über der Eingangshalle liegende Raum ist kreuzgratgewölbt, hier aber schon über einem Quadrat, da sich die Süd- und die Nordwand des Turmes im ersten Geschoss merklich verjüngen. In diesem von einem wegen des erhöhten Lichteinfalles konisch in die massive Wand ein gelassenen Rundbogenfenster beleuchteten Turmgeschoss befand sich bis zur Reformation der dem heiligen Michael geweihte Altar. Michaelskapellen gibt es häufig im ersten Turmgeschoss mittelalterlicher Kirchen. Der besonders den Deutschen und den Normannen werte Heilige sollte Kirche und Gemeinde, Stadt und Vaterland vor drohenden Gefahren leiblicher und seelischer Art schützen, die nach germanisch-keltischer Auffassung immer vom Westen her andrängten, der bekanntlich auch das schlechte Wetter schickt. Aus diesem Grunde errichtete man im Westen vor dem eigentlichen Kirchenraum einen Turm oder Türme, während der Gegenpol im Osten der in der Chorapsis stehende Hauptaltar Ort des Allerheiligsten, d. h. entweder der Heiligenreliquie oder der Hostie, war. Nach dieser West-Ost-Polarität zwischen dem Dämonischen und dem Heiligen war auch die Kirche in Wermelskirchen „orientiert“, geostet.

Hier ergibt sich ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Kirche, auch wenn der jetzige Turm erst dreihundert Jahre später errichtet wurde, in der karolingisch-ottonischen Bautradition steht: Durch eine von einem romanischen Blendbogen umfasste und durch ein schlankes Säulenpaar in eine Doppelarkade geteilte Öffnung ist die ehemalige Michaelskapelle räumlich mit dem Kirchenschiff verbunden. Unsere Kirche hatte damit ein sogenanntes „Westwerk“, wie man es nur aus der Karolinger- und Ottonenzeit kennt und wie das zahlreiche Kirchen aus dem 9. bis 11. Jahrhundert heute noch bezeugen (Aachener Dom, Essener Münster, Königslutter, St. Maria im Kapitol und St. Pantaleon in Köln und viele andere mehr). Die wundervoll proportionierte Doppelarkade unserer Michaelskapelle weist mit ihren Säulenbasen und den edel geformten drei Würfelkapitellen (ein Kapitell wird nicht von einer darunter stehenden Säule getragen, sondern von seinen beiden Nachbarn geschultert - eine kostbare bildhauerische Besonderheit!) in die hohe Zeit des rheinischen Übergangsstils (Abb. 8). Leider ist diese Doppelarkade heute dem Blick des Kirchenbesuchers durch das Hauptwerk der davorstehenden Orgel fast entzogen. Diese Öffnung entspricht in ihren Ausmaßen und der Gestaltung genau den acht Doppelarkaden der Schallöffnungen im oberen Geschoss des Kirchturms. siehe Abb. 3, und es ist anzunehmen, dass die Hochwände des Mittelschiffs, welches 1838 abgebrochen wurde, über den Pfeilerarkaden Blendarkaden trugen, welche die Doppelarkade zwischen Schiff und Turmkapelle kopierten, oder sogar Mauerdurchbrüche waren, hinter denen die sogenannten Matronäen (Frauenemporen) lagen. Für beide Möglichkeiten gibt es im Rheinland, so auch in der St.-Andreas-Kirche zu Köln, Vorbilder. Was liegt näher als die Hypothese, dass auch hier die Kölner Mutterkirche der Filialkirche in Wermelskirchen weitgehend als Baumuster diente?Das 1838 in nur acht monatiger Bauzeit errichtete neoklassizistische heutige Kirchenschiff steht sehr wahrscheinlich auf den Außenfundamenten seines romanischen Vorgängers. Da es ein einschiffiger Saalbau ist, müssten die Fundamente der die ursprünglichen drei Schiffe voneinander trennenden Stützpfeiler des romanischen Mittelschiffes noch unter dem heut igen Kirchenboden liegen. Denn in der äußerst kurzen Spanne zwischen dem Abriss des alten und der Weihe des neuen Schiffes war wohl kaum ausreichend Zeit vorhanden, um die Fundamente bis in ihre Tiefen zu beseitigen. Sie störten beim Neubau ja auch keineswegs. Leider wurde es bei der Anlage der modernen Kirchenheizung versäumt, unter dem Kirchenboden Forschungen anzustellen, die über den Grundriss des ursprünglichen Kirchenschiffes genaue Auskunft hätten geben können. Dennoch lässt sich die Behauptung, dass es sich bei dem romanischen Bau um eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit der gleichen Grundfläche wie der der heutigen Kirche handelte, mit größter Sicherheit stellen. Dafür gibt es die folgenden untrüglichen Indizien:

- Wer sich der Mühe unterzieht, auf den Dachboden über dem Kirchenschiff zu steigen und den Blick auf die unverputzte östliche Außenmauer des Kirchturms zu richten, an die das Kirchenschiff angebaut wurde, der sieht deutlich die Spuren, an die der Dachgiebel des romanischen Kirchenschiffs an den Turm anschloss. Dieser Giebel ist lückenlos auf der Turmwand sichtbar; er ist viel steiler gestelzt als der jetzige Giebel und lag in seinem First etwa vier Meter tiefer als der jetzige Dachfirst, siehe Abb. 2. Die abfallenden Seiten des alten Giebels erreichten die Außenkanten des Turms etwa in der Höhe des Scheitelpunktes der Arkadenöffnung zwischen Turm und Kirchenschiff. Das romanische Mittelschiff hatte also die Breite des Turmes. Da aber der Turm über einem Quadrat errichtet war, müssen die Pfeiler, welche die drei Schiffe voneinander trennten, die gleichen Abstände voneinander gehabt haben (und zwar von ihren Nachbarn wie von ihrem jeweiligen Gegenüber), Abstände, die von einer Seitenlänge des Turmes vorgegeben waren; d. h. auch im Mittelschiff waren also die einzelnen Gewölbejoche über einem Quadrat errichtet. Im heutigen Kirchenschiff sind die Stützen der Emporen auf rechteckigem Grundriss errichtet, wobei jeweils zwei Rechtecke ein Quadrat entsprechend der Grundfläche des Turmes bilden. Also steht heute jede zweite Stütze (vom Turm auf den Altar fortschreitend) auf einer romanischen Pfeilerbasis, wobei die Frage offenbleibt, ob nicht auch in dem romanischen Grundriss diese Doppelrechteck-Ordnung bestand (Abb. 9 und 10).

- Dass es sich bei der romanischen Kirche nicht um einen ein schiffigen Bau handelte, sondern entsprechend der Bedeutung der Kirche um eine dreischiffige Basilika, ist erwiesen durch einen im städtischen Archiv aufbewahrten Katasterplan von 1827, in dem die Stadtkirche ein Langschiff hat, dessen Breite über die Mauern des Turmes weit auslädt und das an der Ostseite in drei halbrunde Apsiden ausläuft, in die logischerweise Mittel- und Seitenschiffe einmünden. Die Mittelapsis aber ist doppelt so breit wie die beiden Seitenapsiden. Also waren die bei den Mittelschiffe ebenfalls halb so breit wie das Mittelschiff und dann gewiss auch halb so hoch wie dieses. In seinem Querschnitt zeigte das romanische Schiff also den Aufriss der klassischen Basilika , siehe Abb. 2. Da auch in dem heutigen Schiff der Mittelraum doppelt so breit ist wie der Raum unter den Emporen, ist es erwiesen, dass Turm, Süd- und Nordwand des neuen Schiffes genau auf den Außenfundamenten des abgebrochenen romanischen Schiffes stehen.

- Auch die Ostwand und die Apsis des heutigen Schiffes stehen auf romanischen Fundamenten. Denn für die Neukonzeption einer Apsis bestand 1838 überhaupt kein Grund, weil Liturgie und gottesdienstlicher Brauch der seit 250 Jahren zum reformierten Kultus sich bekennenden Gemeinde mit einer Apsis überhaupt nichts anzufangen wussten. So hatten gleichzeitig errichtete andere evangelische Kirchen im Bergischen Land auch keine Apsiden mehr. Tatsächlich wurde denn auch der neue Altar nicht in, sondern vor der Apsis aufgestellt und von dieser sogar noch ausdrücklich getrennt durch eine hohe hölzerne Kanzelwand, welche den Blick nur in den oberen Teil der Apsis zulässt. Der Apsisraum der heutigen Kirche ist ein Stück unverstandenen Mittelalters, welches die Neuzeit nicht trivialer zu nutzen wusste, als einen ehemals das Allerheiligste bergenden Raum zu einer Art Abstellraum zu machen und das Zentrum der Gemeinde in das Abseits zu stellen.

Wenn aber die jetzige Apsis die östliche Begrenzung auch des alten Kirchenschiffes und dieses somit im Grundriss nicht kleiner war als das neue Schiff, erhebt sich die Frage, weshalb denn der alte Bau 1838 überhaupt abgerissen wurde. Die Stadtchronik und das Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde geben darauf eine plausible Antwort: Waren schon die gemeindlichen Bedürfnisse nach reformierter Observanz ganz andere als die einer katholischen Pfarre des Mittelalters, so war das alte Kirchenschiff außerdem baufällig geworden. Besonders der große Brand von 1756, dem alle Häuser rings um Markt und Eich zum Opfer fielen, hatte der Kirche schweren Schaden zugefügt. Zwar widerstand sie als einziger Steinbau am Ort den Flammen, jedoch die über hölzernen Dachstühlen errichteten Dächer von Turm und Schiff sanken in Schutt und Asche, und damit waren die steinernen Gewölbe des Kirchenschiffes und die Glockenstube des Turmes den Unbilden der Witterung ausgesetzt. Die arme Kirchengemeinde brachte zwar das Geld für den 1765 von dem Lüdenscheider Zimmermeister Noelle kunstvoll dem Turm aufgesetzten Zwiebelhelm auf, sie hatte jedoch nicht die Mittel für die Eindachung des Kirchenschiffes. Flehentliche Bitten beim herzoglichen Landesherrn und später bei Landesvater Napoleon um die Erlaubnis einer landweiten Kollekte wurden abgewiesen. So blieb das Schiff bis zu seinem Abbruch 1838 ohne Dach; das raue bergische Klima vollendete an dem allen Mauerwerk bald die Zerstörung. Um der preußischen Landesregierung (seit 1815) die Erteilung einer Abbruchs- und Neubaugenehmigung schmackhaft zu machen, führte das Presbyterium auch ästhetische Gesichtspunkte ins Feld: Der alte Bau sei sehr hässlich und unansehnlich. Dieser Einlassung aber ist nicht unbedingt Glauben zu schenken; die Gemeindeväter mögen der romanischen Bauweise keinen Geschmack abgewonnen haben. Selbst ein Goethe fand in jungen Jahren die Fassade des Straßburger Münsters „barbarisch“, dieselbe Fassade, die er dann später in seiner Betrachtung „Von deutscher Baukunst“ begeistert besungen hat.

Es ergibt sich die Frage, wo 1838 der in großer Masse anfallende Bauschutt des abgebrochenen romanischen Schiffes verblieben ist. Gewiss wurde er nicht weit wegtransportiert. So ist anzunehmen, dass in unmittelbarer Nähe der Kirche der Bauschutt zum Auffüllen von Bodenungleichheiten bzw. zum Anböschen verwandt worden ist. Man weiß, dass große Teile des heutigen Heinrich-Heine-Platzes aus angeschüttetem Gelände bestehen.

In seiner äußeren Gestalt passt sich das neue Kirchenschiff dem Turm sehr gut an. Dabei hat der Architekt dem später zu wilhelminischer Zeit bis zum Überdruss geübten Versuch widerstanden, die um siebenhundert Jahre zurückliegende Romanik einfach nachzuahmen. Zwar sind die an den Langseiten des Schiffes angebrachten je vier Fenster mit Rundbögen bekrönt, aber diese Fenster imitieren nicht die kleinen Obergadenöffnungen romanischer Mittelschiffe, welche das Licht in das Kircheninnere nur gedämpft einfiltern, sondern sie bilden große Mauerdurchbrüche, durch die das Tageslicht voll in das Innere einströmen kann. Diese Fenster richten sich auch nicht nach den im Kircheninnern angebrachten hölzernen Emporen, sondern sie „ hinterlaufen“ diese in fast der gesamten Schiffshöhe. Die Fenster sind bis auf ganz wenige Scheiben im gusseisernen, akademisch-nüchternen „Maßwerk“ der abschließenden Rundbögen farblos. Das äußere Mauerwerk des Schiffes übernimmt die Zierelemente des Turmes und bindet mit seinen Blendarkaden und Bogenlisenen die Fenster harmonisch in das Gewände ein und das Schiff an den Turm an. Ein die Schiffswände außen umlaufender weit auskragender waagerechter Sims trägt das flach gefaltete Dach und bremst optisch den Höhenflug des Turmes ein wenig.

Ging es bei der äußeren Gestaltung des Schiffes um Anpassung an den alten Turm, so ist die Gestaltung des Innern ein bewusster Bruch mit alten Bauformen. Sie ist Ausdruck der Stilform, die 1834 in Mode war, über deren Anwendung im Kirchenbau es jedoch neben Zustimmung auch entschiedene Ablehnung gibt. Das Presbyterium, das als Glaubenswächter über die Gemeinde im vorigen Jahrhundert dem Drängen der preußischen Monarchie auf die Einführung einer „unierten“ Liturgie nicht nachkam und glaubte, dem protestantischen Einheitsstreben des Königs mit der Umbenennung der bis dahin reformierten in eine „evangelische“ Kirchengemeinde Genüge getan zu haben, handelte indessen a s Bauherr des neuen Kirchenschiffes ganz nach dem Geschmack des Landesherrn, nicht zuletzt auch wegen des Zuschusses, den der Landesvater bewilligte: Die Gemeindeleitung ließ das Kircheninnere im Stile des preußischen Neoklassizismus spätester Machart einrichten.

Restaurationsarbeiten haben vor einigen Jahren die krassesten Geschmackswidrigkeiten im Kircheninnern beseitigt, so dass der Raum sich heute, wenn auch im Gesamteindruck etwas nüchtern und unterkühlt, so doch im Detail recht ansprechend darstellt. Letzteres gilt besonders für den durch Goldanstrich von hellem Untergrund hervorgehobenen Akanthusschmuck auf den fingierten Stützenkapitellen (Abb. 11) sowie für das filigranartige, spätgotische Zierformen nachahmende Gesims an der Kanzel und an dem die Kanzel baldachinartig überschwebenden Schalldeckel. Da die Emporen sehr hoch (zu hoch!) angebracht sind, musste auch die Kanzel in entsprechend großer Höhe über dem Kirchenparterre angebracht werden. Diese Überhöhung wird jedoch optisch gemildert durch die von beiden Seiten zur Kanzel hin aufsteigende, die Apsis verschließende Kanzelwand mit den ebenfalls zur Kanzel hin länger werdenden gotisierenden Lanzettfenstern. Unvorteilhaft nimmt sich in dem feierlich-streng gehaltenen Kirchenraum die wannenartige Altarmensa aus, wohingegen die moderne Decken- und Wandbeleuchtung harmonisierend wirkt. Ihre Rundformen bilden im Dialog mit den beiden sehr hoch gestelzten „Triumphbögen“ an der Apsis- und Turmwand sowie dem Halbbogen der Apsis ein gutes Gleichgewicht zwischen geraden und gebogenen Linien. Nach Abschluss des in Wermelskirchen etwa einhundertdreißig Jahre dauernden Prozesses der Umwandlung von einer katholischen in eine rein reformierte Gemeinde wurde 1660 das noch aus katholischer Zeit stammende Inventar, z. B. die Altäre, beseitigt. Auch das alte Gestühl fiel der Reform zum Opfer. Von dem im gleichen Jahre angefertigten und an Meistbietende verpachteten Kirchengestühl, das außerordentlich eng stand und das vor wenigen Jahrzehnten beseitigt wurde, hat man die auf den Bankwangen angebrachten eichenen Rosetten übernommen und in die Wangen der neuen Kirchenbänke wirkungsvoll eingearbeitet (Abb. 12). Gleichzeitig wurde das aus dem Jahre 1713 stammende barocke Orgelgehäuse beim Einbau eines neuen Orgelwerkes gründlich restauriert; zu gründlich, denn man darf bezweifeln, ob die an sich sehr gut gelungene Restaurierung unserer Stadtkirche eine „stilechte“, spezifisch bergische Kirchenorgel zurückgegeben hat. Die Bemalung der Schnitzornamente nämlich (Blätter, Trauben, Pinienzapfen und bekrönendes Medaillon mit Jahreszahl und Dedikation) in bunten Farben passt eher zu einer Bauernkirche im lutherischen Norddeutschland als zu einer in ihrem Wesenskern reformierten Gemeindekirche des Bergischen Landes.Auf seine Restaurierung, zu der zwei interessante Entwürfe von Günter Lilge vorliegen, wartet immer noch der Torso des rechts vom Altar provisorisch aufgestellten Taufbeckens aus romanischer Zeit. Es handelt sich um den kreisrunden, 123 cm im Außendurchmesser ausladenden Rand eines Taufbeckens aus Siebengebirgstrachit. Dieser Torso ist, abgesehen von einem steinernen Medaillon des Täufersymbols an der Dabringhauser Kirche, der einzige Zeuge mittelalterlicher darstellender Bildhauerkunst in Wermelskirchen. Er hat seine Verwandtschaft in einigen Taufbecken am Niederrhein und im rheinisch-bergischen Terrassenland. Da dem Beckenrand der ganze Boden fehlt (er wurde vermutlich beim hastigen Abbruch des alten Kirchenschiffes von herabstürzendem Gestein zerschlagen), steht nicht fest, ob es sich bei dem Taufbecken um ein Taufbecken zum Eintauchen des Täuflings oder um ein Flachbecken handelte, das von vier weit voneinander entfernt stehenden oder unter dem Tiefpunkt des Beckens gebündelten Säulen oder gar nur von einer einzigen Säule unter der Beckenmitte gestützt wurde.

Drei der vier im gleichen Abstand aus dem schieferblauen Stein herausgehauenen, sehr edel geformten Köpfe mit ihren seherisch weit geöffneten Augen sind gut erhalten, der vierte wurde vor wenigen Jahren in äußerst dilettantischer Manier nachgeformt und bisher leider nicht wieder entfernt. Zwischen diesen Häuptern umkreist den Beckenrand ein Fries in Flachrelief, aus dessen figürlichem Schmuck nur das Kreuz tragende Täufersymbol einwandfrei deutbar ist. Die drei anderen Tierdarstellungen, darunter zwei Löwen mit einem einzigen gemeinsamen Kopf, könnten Dämonen symbolisieren, die durch die Taufe von dem Christen ferngehalten werden sollen. Ursprünglich war das Taufbecken wohl mit einem Bronzedeckel verschlossen, dessen Halterungen auf dem oberen Beckenrand noch erkennbar sind.

Ein weiteres aus dem Mittelalter stammendes Zubehör der Stadtkirche ist dem Blick des Betrachters weit entrückt. Jedoch macht es sich dem Gehör allstündlich bemerkbar und erinnert an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Dabei ist die in luftiger Höhe an der Turmspitze außen aufgehängte Stundenglocke selbst schon ein Stück Ewigkeit, lässt doch die Art ihrer lateinischen Inschrift darauf schließen, dass sie den Wermelskirchenern seit fast achthundert Jahren die Zeit misst: „Wenn ich angeschlagen werde, sage ich, Katharina, des Ewigen Zeit an.“ Diese Katharinenglocke ist wohl die älteste Kirchenglocke im Bergischen Land. Ihre weitaus jüngeren und viel größeren Geschwister, die bis 1924 in der Glockenstube des romanischen Kirchturms hingen, waren nichtsdestoweniger so altehrwürdig, dass man sie nach ihrer AusserdienststeIlung als sehenswertes Museumsgut auf dem Hof von Schloß Burg ausstellte, von dem sie in den allerletzten Tagen des Zweiten Weltkrieges spurlos verschwanden. Diese beiden 1510 und 1513 von Johann von Andernach gegossenen Bronzeglocken waren das großherzige Geschenk des letzten katholischen Pfarrers an die bis zu seiner Zeit rein katholische Pfarrgemeinde Wermelskirchen. Dieser Gottschalk von Meinerzhagen vermachte seiner Pfarre die beiden Glocken, seine Schäflein wurden der römischen Kirche bald danach untreu. In den vierhundert Jahren bei Kriegs- und Brandgefahr oft stürmischen Läutens waren die beiden Glocken derart verschlissen, dass der ursprüngliche harmonische Zweiklang disharmonisch geworden war. So holte man die Glocken vom Turm und ließ 1924 drei neue Stahlglocken gießen, deren größte mit dem Gewicht von 87 Zentner vor drei Jahren einen Riss zeigte, so dass das ganze Geläute aus Sicherheitsgründen stillgelegt werden musste. Noch im gleichen Jahre wurden in einer westfälischen Gießerei drei neue Bronzeglocken gegossen, die nicht nur auf die gleichen Töne gestimmt sind wie ihre Vorgänger, sondern die auch deren Weihesprüche, die drei ersten Bitten des Vaterunsers, tragen.

Empfohlen sei dem Freunde unserer Stadtkirche noch die Betrachtung des 1838 gesetzten Grundsteines zum neuen Schiff (in Kniehöhe an der Ecke des Kirchenschiffs, rechts neben dem Turm). Dabei mag er die fromme Absicht des Steinmetzen würdigen und die orthografischen Fehler, mit denen dieser sich verewigte, gütig übersehen. Sodann möge der Betrachter den „ trigonometrischen Punkt“ nicht übersehen, den die preußische Landesregierung im vorigen Jahrhundert am Sockel des Kirchturms (rechts neben dem Eingangsportal) in Gestalt eines faustgroßen Eisenknopfes anbrachte. Die Regierung jenes nüchternen Militärstaates, der in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in den neu erworbenen Rheinlanden nicht gerade viel Feingefühl für historische kirchliche Bauzeugen an den Tag legte (ließ er doch viele wertvolle Kölner Kirchen, das wundervolle romanische Kloster Heisterbach und – beinahe! – auch die Altenberger Abteikirche abbrechen!), hatte zumindest in Wermelskirchen einen Sinn dafür, dass ein Kirchturm, der 1838 schon fast siebenhundert Jahre aufrecht stand, für die preußische Landvermessung der beste und unverrückbare Fixpunkt sein könnte.

Wir wollen den Leser nicht beschweren mit der großen Zahl denk- und merkwürdiger Geschehnisse, die sich in der Kirche und wegen der Kirche im Laufe von achthundert Jahren, abgespielt haben, besonders in der Reformationszeit, als das Kirchengebäude ein Streitobjekt zwischen dem seine uralten Besitzerrechte verteidigenden katholischen St.-Andreas-Stift zu Köln und den mittlerweile ganz reformiert gewordenen Wermelskirchenern wurde. Dieser Streit wurde zumeist verbal und dann sehr lautstark, hin und wieder aber auch mit den Fäusten ausgetragen. Und das nicht nur ausserhalb des Kirchenraumes! So nämlich, als ein vom Andreasstift in das reformierte Wermelskirchen entsandter alter Priester, der sich vergeblich in die enge Turmtreppe geflüchtet hatte, vom fanatisierten Pöbel übel zugerichtet und der katholische Altar geschändet wurde. Darüber darf man sich kaum wundern, wenn man bedenkt, dass die Kirche damals einige Jahrzehnte lang sowohl dem reformierten als auch dem katholischen Kultus dienen musste, in einer Zeit, als der zähe Glaubenskampf in der Schwebe war und die Entscheidungen zwischen wankelmütigen Landesherren, rechthaberischen Dominikanermönchen und ebenso sturen Wermelskirchenern samt ihren Pastoren auf sich warten ließen oder von heute auf morgen umgestoßen wurden. Als die Reformation schließlich als Sieger allein auf der Walstatt (sprich: in der Kirche) zurückblieb, zankten sich nun die Sieger zuweilen nach Leibeskräften, zum Beispiel als 1660 gegen klingende Münze die neuen Kirchenbänke verpachtet wurden. – Die Stadtkirche ist als Gotteshaus das Vaterhaus der Gemeinde; in welchem Vaterhause aber hätten sich die Kinder noch nie gestritten?

Von ihrer ursprünglichen geistigen Funktion als Mutter der zu ihren Füßen wohnenden Bevölkerung hat die Stadtkirche sehr viel eingebüßt. Ihrem architektonischen und urbanen Anspruch nach aber ist die Stadtkirche auch heute noch der erste Bezugspunkt der Wermelskirchener zu ihrer Heimatstadt. Die politische Gemeinde wäre gut beraten, wenn sie ihr diese Rolle auch in Zukunft beließe und bei allen städtebaulichen Planungen, zumindest im unmittelbaren Weichbild der Stadtkirche, äußerste Rücksicht auf dieses ehrwürdige Bauwerk nähme, welches Wermelskirchen seinen unverwechselbaren und wesenseinmaligen Charakter verleiht. Auch die private Nachbarschaft der Stadtkirche ist in der Gestaltung und Pflege ihres Grund- und Hauseigentums der Erhaltung der Immunität Stadtkirche-Markt moralisch verpflichtet, wobei sich der Wunsch von selbst versteht, dass bei dem Eigentümer dieser Kirche, der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, dieses schönste und älteste Bauwerk der Stadt immer in respektvollen, sachkundigen und liebevollen Händen bleibe.

Der altehrwürdige Bau der Stadtkirche ist die Elle, an der das Erscheinungsbild der heutigen aufstrebenden Stadt gemessen werden muss. Glücklicherweise haben – von einigen Bausünden der „ Gründerzeit“ und des nach 1948 ein setzenden „ Wirtschaftswunders“ abgesehen – sowohl die öffentliche Hand, als auch die Geschäftswelt und die privaten Bauherren diese Maxime befolgt. Wenn auch der Verlust altbergischer Bausubstanz in unmittelbarer Nähe der Kirche hier und dort beklagt werden muss, so stehen ihm doch zahlreiche Beispiele äußerst gut gelungener Restaurierung gegenüber. Es ist erfreulich, dass dazu besonders private Bauherren und Hauseigentümer tief in die eigene Tasche gegriffen haben. Auch die örtliche Geschäftswelt hat es gut verstanden, die Notwendigkeit von Geschäftsneubauten und -erweiterungen (notwendig nicht zuletzt für die Entwicklung der gesamten Stadt und für das materielle Wohlergehen ihrer Bewohner) zu vereinbaren mit dem Grundsatz, dass diese Stadt ihren unverwechselbaren bergischen Charakter nicht verlieren darf.

Das war im Einzelfalle gewiss nicht leicht und zwang hier und dort zu Opfern und Mehrausgaben. Aber das Kunststück ist gelungen. Handel und Kommerz finden hier nicht in anonymen Verkaufshallen statt, sondern in der vertrauensvollen Begegnung zwischen Kunden und Einzelhändlern. Hinter Wermelskirchener Theken ist immer auch noch der „Chef“ zu sprechen; und diese Vertrauen schaffende Tatsache braucht der bergische Mensch so nötig wie die Überschaubarkeit seines Lebensraumes und seiner Heimatgemeinde. Auch das macht den Reiz dieser „ Kleinstadt mit Herz“ aus: Maßstäblichkeit – Vertrautheit – Charakter. Damit ist nicht nur denen Genüge getan, die hier wohnen, sondern viele Menschen, besonders aus den benachbarten Großstädten, fühlen sich angezogen von der spezifischen Atmosphäre Wermelskirchens, die als Geheimtipp des Erfolges in der Leute Munde ist. Neben dem Einkaufen bereitet auch das Verweilen in Wermelskirchen Vergnügen, denn gute Gaststätten und Hotels empfangen den Gast „wie zu Hause“ und nicht in gesichtslosen Schlaf- und Futterplätzen.

Eine behutsame offizielle Stadt- und Straßenplanung hat der alten Kirche und dem Ortskern die schnell gewachsene vielseitige Industrie vom Leibe gehalten und sie in der reizvoll gestalteten Landschaft und in den Wäldern geradezu „versteckt“, obgleich die neuen Industriebauten sich durchaus sehen lassen können. Im Stadtkern ist man bei der Schaffung von „ fußläufigen“ Immunitäten mit kleinen Grünanlagen, Sitzgelegenheiten und Parkplätzen auf schnellem Vormarsch und schon ein gutes Stück vorangekommen. Dankbar sei vermerkt, dass bei der Schaffung eines neuen Rathauses der falsche Ehrgeiz, es mit einem Turm zu versehen, erst gar nicht aufgekommen ist, so dass – wie vor achthundert Jahren – der Turm der Stadtkirche der Horizontalen der lang dahingestreckten Stadt den Senkrecht-Akzent setzt, dem als „Junior-Partner“ der kleinere Turm der katholischen St.-Michaels-Kirche wirkungsvoll assistiert. Der Hahn auf den Turmspitzen möge auch in Zukunft „tonangebend“ in der konzertierten Aktion Wermelskirchener Bauschaffens bleiben!

Zeichnungen der Stadtkirche

Urheber: Friedrich Dicke